Das früheste hebräische Alphabet, das in Izbet Sartah gefunden wurde, offenbart überraschende Kenntnisse der Israeliten in der Eisenzeit

Teil 3 einer dreiteiligen Serie über die Zuverlässigkeit der biblischen Schriften anhand archäologischer Funde

Die Zeit der israelitischen Besiedlung Kanaans, bekannt als Eisenzeit I, wird auf das 12. bis 10. Jahrhundert v. Chr. datiert. Aus dieser Zeit sind nur sehr wenige schriftliche Zeugnisse erhalten. Ein besonders überraschender Fund wurde bereits in den 1970er Jahren an der Ausgrabungsstätte Izbet Sartah, auch bekannt als Stätte Eben-Eser, gemacht.

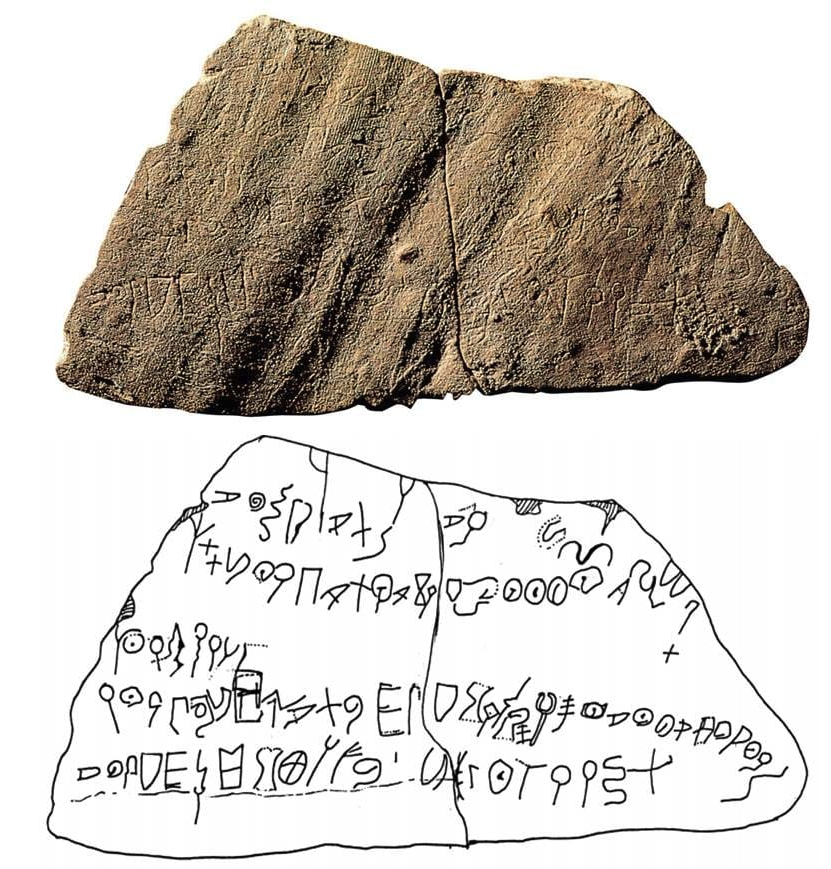

Bei dem Fund handelte es sich um ein Ostrakon – eine Tonscherbe mit Inschrift –, der wahrscheinlich die früheste Inschrift enthält, die jemals an einer israelitischen Stätte gefunden wurde.

Die Stätte selbst war ein winziges Dorf, in dem während einer kurzen Zeit von etwa 200 Jahren höchstens ein paar Dutzend Menschen lebten. Die Siedlung war materiell äußerst bescheiden: etwa ein Dutzend einfache Häuser vom Typ „Vierzimmerhaus”, die für alle israelitischen Dörfer während der Siedlungszeit charakteristisch waren, und ein paar kleine Gruben, die als Getreidespeicher dienten.

Bei Ausgrabungen an dieser Stätte zwischen 1976 und 1978 fand einer der jungen Freiwilligen eine Tonscherbe, die auf den ersten Blick nicht anders aussah als alle anderen. Er glaubte jedoch, etwas darauf eingraviert zu sehen. Er wusch die Scherbe und brachte sie zu den Leitern der Ausgrabung, und alle waren überrascht, als sie entdeckten, dass sie tatsächlich Buchstaben trug. Es handelte sich nicht um beliebige Buchstaben, sondern um Buchstaben des proto-kanaanitischen Alphabets, ähnlich anderen Inschriften, die in Israel und der Region gefunden wurden, wie beispielsweise dem Gezer-Kalender. Was bedeutet ein schriftlicher Text an einer kleinen Siedlungsstätte? Er deutet auf eine israelitische Kultur der Schriftlichkeit hin, die uns überrascht. Später wurden weitere Inschriften gefunden, beispielsweise in Khirbet Qeiyafa. Diese stammen jedoch aus einer späteren Zeit, nämlich dem Ende der Eisenzeit I.

Das proto-kanaanitische Alphabet existierte bereits mehrere Jahrhunderte vor der Siedlungszeit in der südlichen Levante. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts fanden Hilda und Flinders Petrie in Serabit el-Khadim auf der Sinai-Halbinsel eine Inschrift in proto-kanaanitischer Schrift, die aus der mittleren Bronzezeit zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert v. Chr. stammt. Die Inschrift wurde in einer Türkis-Mine zwischen ägyptischen Hieroglypheninschriften entdeckt. Dies ist wahrscheinlich die früheste jemals entdeckte alphabetische Schrift, was darauf hindeutet, dass das Alphabet wahrscheinlich in der Region zwischen Kanaan und Ägypten erfunden wurde. Die als Buchstaben verwendeten Zeichen entwickelten sich aus ägyptischen Hieroglyphen, was sich in ihrer starken Ähnlichkeit mit anderen ägyptischen Symbolen zeigt. Es handelt sich jedoch zweifellos um eine alphabetische Schrift mit etwas mehr als zwanzig verschiedenen Zeichen, die sich mehrmals wiederholen. Spätere proto-kanaanitische Inschriften wurden in Lachisch aus dem 13. Jahrhundert v. Chr. (Späte Bronzezeit) und an anderen Orten gefunden.

Die in Izbet Sartah gefundene Schrift besteht aus mehr oder weniger denselben Buchstaben, aber es handelt sich hierbei nicht um eine kanaanitische Stätte aus der Bronzezeit wie Lachisch oder die Türkis-Minen im Sinai. Vielmehr handelt es sich um eine Stätte aus der Eisenzeit I, die als israelitisch identifiziert wurde. Epigraphiker glauben, dass die Israeliten, die aus dem Osten nach Kanaan einwanderten, das kanaanitische Alphabet für ihre hebräische Sprache übernahmen.

Sprachlich ähnelt das Hebräische eher den Sprachen Transjordaniens (Moabiter, Ammoniter) als den kanaanitischen und phönizischen Sprachen. Daher bedeutet die Verwendung proto-kanaanitischer Buchstaben im Hebräischen nicht, dass kanaanitische Sprachen gesprochen wurden, sondern nur, dass dasselbe Alphabet verwendet wurde – so wie das lateinische Alphabet für viele verschiedene Sprachen in Europa verwendet wird.

Die Frage ist also: Was steht auf der Scherbe?

Hier mussten die Forscher eine gewisse Enttäuschung hinnehmen. Die letzte Zeile des Ostrakons enthält die 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets, von links nach rechts geschrieben. Es handelt sich um genau dieselben 22 Buchstaben, die in der Bibel und im modernen Hebräisch zu finden sind, nur dass die verwendete Schrift nicht das uns heute bekannte Hebräisch ist, sondern die proto-kanaanitische Schrift.

Die anderen Zeilen darüber enthalten mehrere erfolglose Versuche, das Alphabet zu schreiben. Nur in der untersten Zeile sind alle Buchstaben korrekt geschrieben. Es könnte sich um eine Schreibübung handeln – womöglich von einem Kind, das Schreiben lernte und die gelernten Buchstaben übte. Auf dem Ostrakon sind keine sinnvollen Wörter zu finden.

Dennoch offenbart die Inschrift von Izbet Sartah einige interessante Fakten. Erstens sehen wir, dass dieselben Buchstaben, die wir heute im Hebräischen verwenden, bereits während der Siedlungszeit, also kurz nach der Eroberung Kanaans durch Josua, dem Sohn Nuns, in Gebrauch waren. Die frühen Israeliten verwendeten genau dieselben 22 Buchstaben, die wir heute noch verwenden.

Ein weiterer interessanter Punkt: An zwei Stellen stimmt die Reihenfolge der Buchstaben nicht mit der heutigen überein. Die Buchstaben Zayin (ז) und Chet (ח) erscheinen in umgekehrter Reihenfolge: zuerst Chet, dann Zayin. Die Buchstaben Ayin (ע) und Pe (פ) sind ebenfalls vertauscht. Man könnte meinen, dass dies ein unaufmerksamer Schüler war, der die Reihenfolge nicht gut gelernt hat. Allerdings taucht diese Vertauschung von Buchstaben auch an anderen Stellen auf. Die Vertauschung von Zayin und Chet findet sich auch in der Inschrift von Tel Zayit, die später entstanden ist und auf das 10. Jahrhundert v. Chr. datiert wird. Die Vertauschung von Ayin und Pe ist auch aus anderen Inschriften in Kuntillet Ajrud im Sinai bekannt, die sogar noch später, aus dem 9. oder 8. Jahrhundert v. Chr., stammen.

Überraschenderweise findet sich die Vertauschung von Ayin und Pe jedoch auch in der Bibel! Bekanntlich sind einige Kapitel der Psalmen und Klagelieder akrostisch aufgebaut, wobei jeder Vers mit einem aufeinanderfolgenden Buchstaben des Alphabets beginnt. In einigen Kapiteln sind jedoch die Buchstaben Ayin und Pe vertauscht – zum Beispiel im Buch der Klagelieder, Kapitel 2, Verse 16–17, Kapitel 3, Verse 46–57 und Kapitel 4, Verse 16–17. Kapitel 1 präsentiert das Akrostichon jedoch in der uns bekannten richtigen Reihenfolge.

Was bedeutet das? Offenbar gab es mehrere Varianten der „richtigen” Reihenfolge der Buchstaben, und diese kulturelle Heterogenität zeigt sich auch im Ostrakon von Izbet Sartah.

Wenn es sich hierbei um eine Schreibübung in diesem winzigen Dorf handelte, dann gab es in einer kleinen israelitischen Siedlung im frühen 12. Jahrhundert Menschen, die das Schreiben lernten, Menschen, die das Schreiben lehrten, und eine Kultur der Alphabetisierung.

Die Eben-Ezer-Inschrift lässt vermuten, dass die alten Israeliten Hebräisch schrieben und dass Alphabetisierung nicht nur in großen Städten, sondern auch in kleinen Dörfern verbreitet war. Obwohl nur sehr wenige ähnliche Funde gemacht wurden, hat dies keine große Bedeutung. Es ist möglich, dass auf vergänglichen Materialien wie Papyrus geschrieben wurde und daher nichts erhalten geblieben ist.

Wenn es unter den Israeliten in einer so frühen Phase ihrer Besiedlung und sogar in einem winzigen Dorf bereits Schrift gab – und sogar das Schreiben gelehrt wurde –, was sagt das dann über die Alphabetisierung der Menschen während der Zeit der Wanderung durch die Wüste aus?

Aus der Bibel wissen wir, dass das Volk Israel aus Ägypten kam, wo es bereits seit Hunderten von Jahren Schrift gab. Wenn die Israeliten also geschrieben haben, wäre es dann nicht naheliegend, dass Moses die Thora während der Zeit der Wanderung durch die Wüste verfasst hat?

Die Inschrift von Izbet Sartah ist zwar unscheinbar, bietet jedoch tiefe Einblicke in das frühe Leben und die Alphabetisierung der Israeliten. Der Text bestätigt die Verwendung des hebräischen Alphabets während der Siedlungszeit und wirft wichtige Fragen zur Weitergabe von Traditionen, zur Entwicklung der Schriftkultur und zur Plausibilität der frühen biblischen Urheberschaft auf. In diesem Tonscherben erhalten wir einen seltenen Einblick in ein gebildetes Volk an der Schwelle zur Staatsgründung.

Klicken Sie hier, um Teil 1 und Teil 2 dieser dreiteiligen Serie über die Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift zu lesen, in der wir die Stätte Eben-Eser untersucht haben – ihren historischen Kontext und wie ihre Geografie mit der biblischen Erzählung übereinstimmt.

Ran Silberman ist ein zertifizierter Reiseleiter in Israel, der viele Jahre in der israelischen Hi-Tech-Industrie gearbeitet hat. Er liebt es, Besucher zu führen, die an den Gott Israels glauben und seinen Spuren im Land der Bibel folgen wollen. Ran liebt es auch, über die israelische Natur zu unterrichten, von der in der Bibel die Rede ist.